Pelikan M805 Stresemann (펠리칸 M805 스트레제만)

조류독감!

흔히들 펠리칸 만년필에 꽂혀 사고싶어지는 마음을 ‘조류독감’ 이라고 표현한다. 하지만 요즘 시국이 시국이니만큼..

무튼, 살림을 열심히 했고, 신혼여행에서 크게 뭐 안샀고, 입사 축하 선물 겸 무사히 경조사비도 수령한 겸 해서 큰 마음을 먹으신 마나님 덕에, 펠리칸을 지르기로 결심했다.

어떤 걸 살지 정말 거짓말 안보태고 2박3일은 고민한 것 같다.

장고 끝에 다음과 같은 이유로 펠리칸 M800을 지르기로 결심했다.

- 펠리칸의 금촉.. 금촉을 써보자.

- 기왕 갈거면 한 방에 가자.

- 대형기를 써보자.

- 펠리칸이 행사중이다!

- 남대문 수입상가도 있다!

구매기

남대문에 가서 직접 눈으로 살펴보고 최종적으로 Pelikan M805 Stresemann 을 구매했다. 역시 몇 가지 이유가 있었다.

- 투톤닙은 어쩐지 색이 바랠 것 같았다.

- 그린 스트라이프는 뭔가 나이 들어보인다.

- 레드 스트라이프는 어쩐지 일상 생활에 쓰기에 부담스럽다.

- 블루 스트라이프는 계절을 탈 것 같다. 그리고 원톤 닙이 어울린다.

- 블랙은 뭔가 심심해… 스트라이프…

- Stresemann의 가격이 M800 일반 모델과 같았다…!

외관

일본에서는 Black stripe 로 불린다고 한다. 외관은 조지오 알마니 스트라이프 수트같다. 으흐흐.

중후한 것이 그렇다고 멀리서 보기에 너무 튀지도 않는 것이 마음에 쏙 든다.

만년필 얼짱포즈로도 찍어보았다. 아 멋지다.

마나님의 화장품 리뷰 사진을 위한 스튜디오는 사실 이런 목적도 조금은 있었던 것이다.

처음 쥐어보고 놀랐던 건, 걱정했던 것보다 사이즈가 크지 않다는 것이다.

트위스비 에코가 손에 괜찮았다 싶은 분들은 M800대 시리즈도 전혀 무리없이 쓸 수 있다. 둘의 크기가 거의 비슷하다.

무게 밸런스는 캡을 제외하고 쓰는 경우 밸런스는 괜찮지만 어쩐지 어딘가 허전하고, 캡을 씌우고 쓰면 밸런스가 나쁘지 않은데다 ‘아 내가 대형기를 쓰고 있구나’ 하는 기분을 선사한다. 배럴에 흠집이 가던말던 나는 캡을 끼우고 쓰기로.

요즘 말이 많은 펠리칸 닙 사진을 보자.

소심해서 사장님께 직접 써보겠다고는 말도 못하고, 그 자리에서 맨눈으로 한참을 들여다보았다. 원래 사려고 했던 F닙은 재고가 없었고 EF 닙만 보유하고 계시단 말에 정말 심각하게 고민을 많이 했다. 최근 들어 펠리칸의 Quality Control이 엉망이라는 말을 너무 많이 들었던 거다. 특히 EF 닙의 경우 1:9의 닙 비율까지 있다고 해서 더 불안했더랬다.

신중히 골라 온 결과는 보다시피 5:5로 예쁘게 뙇.

시필

시필을 해보니 흐름도 좋다.

그리고 펠리칸은 정말 다른 만년필 브랜드들보다 살짝 굵은 것 같다.

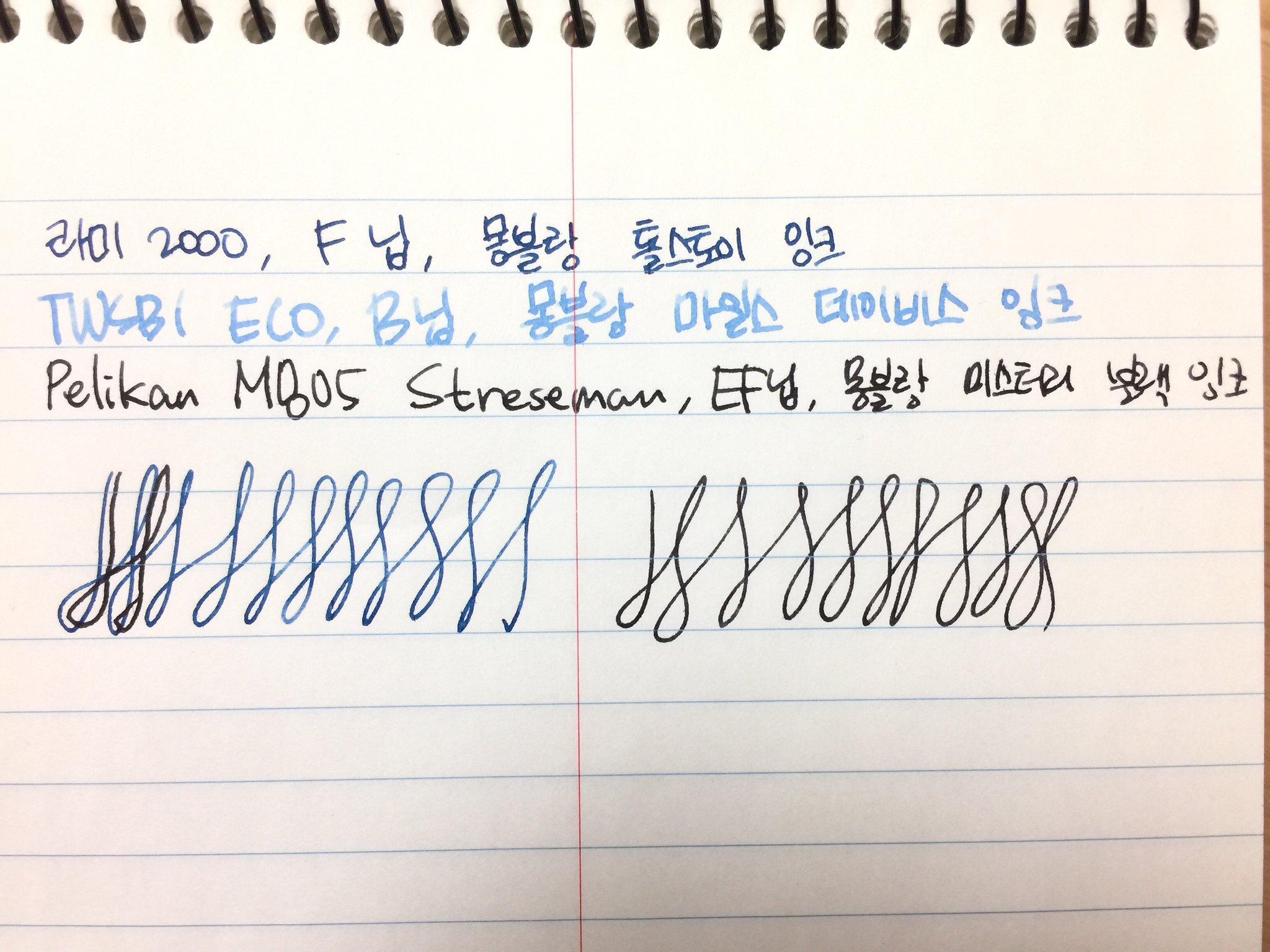

아래는 역시나 유럽 만년필 브랜드인 라미2000 F닙과 비교한 사진이다.

대충 쓰고 찍어보았다.

잉크가 들어있는 만년필들로만 우선 비교를 해보았다. 어쩌다 보니 몽블랑 잉크만 잔뜩이네.

라미2000의 F닙과 비교를 해보아도 살짝 더 굵다. 라미2000의 경우 구매한지 조금 되었고 주력기로 사용했던 것을 감안한다면 펠리칸 EF는 역시 상당히 굵은 편이다.

필감이 생각보다 묘했다. 부드러운데 사각인다.

이게 무슨 시적 허용이냐 하시겠지만, 실제로 글을 써내려 가는데 닙에 들어가는 힘이 분명 덜함에도 잉크가 삭삭 묻어나오고 그와중에 사각이는 필감이 느껴진다. 라미2000은 폭신하면서 부드럽다. 사각이는 맛은 없다. 펠리칸 M805 Stresemann을 쥐고 글을 쓰는게 재미있었다. 짧은 한 문장이 아니라 길게 주저리 주저리 쓰고 싶은 기분이다. 이래서 필기머신이라 부르나보다 (응?)